|

项目管理者联盟

项目管理者联盟

training.mypm.net

项目管理者联盟是国内最大的项目管理人员会员机构与互动平台。项目管理者联盟“项目文库”栏目囊括了项目管理五个阶段、十个知识领域的相关文章,是广大项目管理爱好者学习的知识宝库,欢迎大家投稿。项目管理者联盟

如各位项目管理专家及项目管理精英有原创经典文章与大家分享,可直接发邮件至项目管理者联盟编辑部,或电话与我们联系!联系方式:刘女士 liuzhe@mypm.net,13520734125项目管理者联盟

摘要:前沿创新匮乏、基础研究浮浅、应用技术生涩等问题,与当前科技项目实施模式密切相关,亟需转型。以实际业务为管理目标,可以有效抑制科研工作的内在问题倾向。科技项目实施模式应转型为业务目标模式,通过“业务拉升技术”,形成相互增进的创新发展过程。转自项目管理者联盟

微创和仿创是过去主流创新方式,而如今大部分领域都出现了“微创没价值、仿创出不来”的局面。很多走在前面的企业不得不下定决心,向创新本源上回归——加强基础研究和技术积累,培养自主创新能力。然而,这一回归却又使老问题凸显、新问题产生:前沿创新匮乏、基础研究浮浅、应用技术生涩问题,由来已久,但现在正在变得更为主流和迫切;从基础研究到创新(仿制)目标,存在过长距离,投入大、时间长,因此如果这么做,就必须解决由此产生的过程价值问题——除形成技术和培养能力外,还要在过程中就能有实际应用,从而做到瞄准一点带动一片、既实现目标又收获过程。这是个新问题,必须解决好,否则不仅实施风险大、效率低、不可持续,而且现实等不了。项目管理者联盟

然而,面对这些问题,创新项目实施过程却面临严重管理困境:应该减少考评、鼓励尝试、宽容失败,但真这样做,大家心里都没底;加强组织实施与管控,又担心影响科研人员积极性……急需多出、快出成果,管理者手中却没抓手!项目管理者联盟

从“实施模式”转型入手,形成“业务拉升技术”的实施过程和体制机制,是破除管理困境、解决新老问题的根本选择。service.mypm.net

技术目标模式:当前实施模式与管理困境service.mypm.net

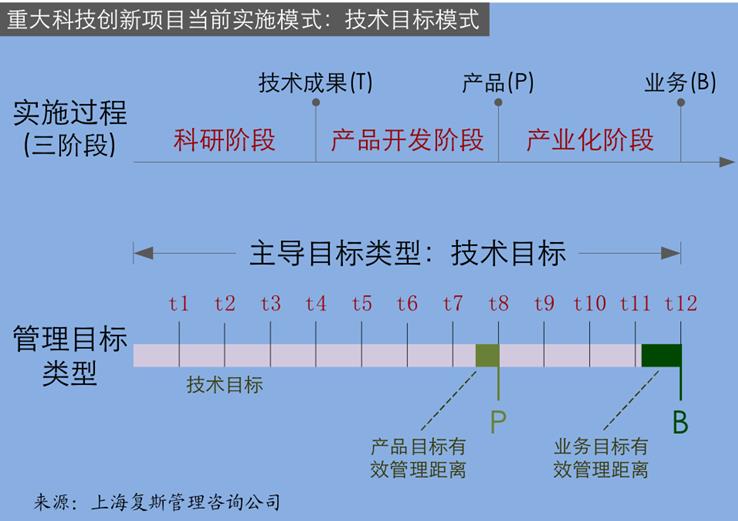

从技术形成到熟化为实际产业应用,客观上存在三个基本的逻辑阶段和对应的成果标志:以技术成果为标志的科研阶段、以产品为标志的开发阶段和以业务为标志的产业化阶段。(这里的“业务”,指达到商业化应用的条件或成熟度、并经过早期阶段的实际运营检验和完善的产品或服务。)项目管理论坛

当前我国企业的重大科创项目(包括国家科技重大专项等),不再以单纯的仿制为主,开始更多的转向自主创新,所以更多项目的技术实施起点前移到基础研究阶段,整个项目的技术距离也因此被拉长。这些项目现行实施方式,从过程上看是“三阶段模式”,从管理目标类型上看是“技术目标模式”——也就是说:项目实施过程中的里程碑节点,主要以技术目标为各阶段管理目标,虽然期间也有产品目标和业务目标,但二者所起作用十分有限(如下图所示)。项目管理者联盟

club.mypm.net club.mypm.net

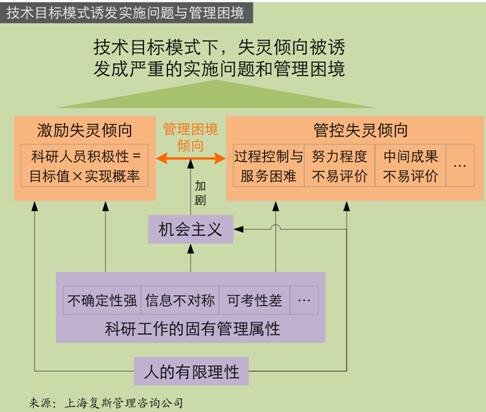

不同类型管理目标,意味着科研人员和其它实施主体的任务与职责不同,并最终体现在管控方式与考核指标上。当前以“技术目标”作为科创项目阶段工作的管理目标,在科研工作固有管理属性作用下,极易导致激励失灵和管控失灵(参见下图):项目管理者联盟

企业和国家一直在激励措施上不断加大力度,但实际的激励效果和项目执行结果并未见明显改善。这种激励失灵现象与科研工作的固有管理属性密切相关。由于科研工作本身不易准确评价,实践中激励措施只能更多的与最终转化成效挂钩(通常是技术产品或业务效益);而现行技术目标模式下,转化为产品或业务的实际技术距离和实施时间很长,导致科研人员预期严重下降。根据管理学期望理论,激励效果等于目标价值乘以发生概率。尽管现在画的饼越来越大,但由于科研人员认为很难吃到,所以实际产生的激励性还是很小。blog.mypm.net

同样由于科研管理属性,科研人员掌握的情况管理者很难同样掌握(信息不对称),导致管理者既不能有效指导和控制科研过程,也不能有效服务和策援科研过程——比如因无法评估合理性,所以无法对科研人员提出的计划、预算等变更要求做出积极回应。加之科研成果和实际状态难以准确评价,导致科研人员的业绩及实际努力程度缺乏可考性,所以也无法实施严格的奖惩。技术目标模式下,长时间连续以技术成果本身评价技术工作和科研人员的努力程度,管控必然愈发缺乏基础,加强亦是徒劳。项目管理者联盟

项目管理者联盟 项目管理者联盟

同时,人的有限理性进一步加重激励和管控失灵倾向。人的理性是有限的,判断并不完全正确,最好的办法是接受市场的实际检验,在检验中探索创新方向、提高技术成熟度。而技术目标模式下,没有产品和业务作为里程碑标识的及时检验,实施过程会长时间置于主观判断的风险下,偏差越积越大。——这是客观规律,激励和管控都不能解决这类问题。PgMp.mypm.net

机会主义问题,是又一加剧科创项目管理困境的重要因素。由于科研管理属性和有限理性等客观因素,使得技术目标下各类成本很难内化到责任人身上,从而导致出现严重的机会主义问题,如不认真、不努力,甚至是浪费、谋取私利等。产品和业务目标设置的越远,行使机会主义的风险越小,空间也就越大,从而加剧管理困境:激励上,担心新增激励成本会更多转化为机会主义损失,所以继续加大激励力度有顾虑,更加犹豫;管控上,一方面十分担心科研人员积极性,投鼠忌器,一方面更加认为管控不能弱,更加不敢放,不能让宽容失败演变为宽容“腐败”,没做成事又毁了人。项目经理博客

产品目标模式:管理效能仍然较低,不足以解决实施问题项目管理论坛

正是由于存在上述三类客观影响因素,在科研管理中,不同目标类型“管理效能”不同,且只在其“有效管理距离”内发挥作用。技术成果能不能出来、好不好,除科研人员自身的努力和技术判断外,还涉及商业性判断,比如由技术自身导致的生产成本、批产条件和竞争力等。而这些仅靠判断更加不够,其最有效方法只能是接受市场的实际检验,并在检验中调整创新方向、提高技术成熟度。因此,从对科研工作的“管理效能”看,业务目标的最大,技术目标的最小,而产品目标的介于二者之间。当然,各类目标都只能在一定的技术距离或时间范围(“有效管理距离”)内起管理作用,且距离越近所起的管理作用越大,——对此,实践中存在的普遍例证是:越是到了要产品、要业务的阶段,科研人员就越是比以前更努力。项目管理者联盟

现行做法下,就是因为技术目标的管理效能低,且仅有的产品目标和业务目标又都存在各自的有效管理距离(如与其临近的一年、两年内),所以整个项目的实施效果很差(参见技术目标模式图)。club.mypm.net

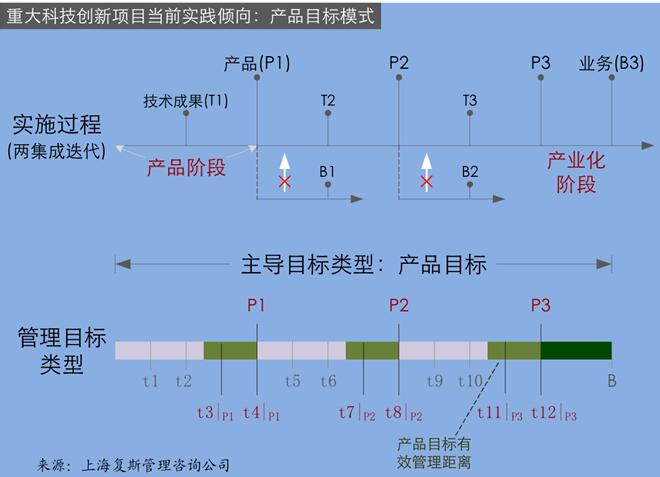

从探索和实践取向看,当前一些企业在实施重大科技创新项目时有向“产品目标模式”上转变的成分,如在原有创新目标前增设一些中间产品或围绕核心技术发展周边技术产品。该模式下,科研与开发两个逻辑单元被集成为一个高度融合的实践阶段(后称“产品阶段”),而整个项目的科技发展过程就是由多个这样的产品阶段迭代而成,参见下图。在此期间,所形成的产品无论是否形成实际产业还是转移、转让给他人,总之对应的产业化阶段一般是完全脱离项目实施过程的,即从促进项目关键技术发展的角度看不直接发挥任何作用——当前科研院所开展的产业化项目与其原有科研体系的技术发展关系,很多即是如此。该模式下,科研管理目标以产品目标为主导,技术目标被置于产品目标的有效管理距离内。项目管理者联盟

转自项目管理者联盟 转自项目管理者联盟

上图中所示的产品目标模式是当前实践探索中的一般情形,本身在操作上存在很大缺陷——产品目标设置过远,很大部分技术目标没能置于产品目标的有效管理距离内。理论上说,完善的产品目标模式下,所有技术目标都应置于产品目标的有效管理距离内,但从当前实践情况看还远没做到。实际上,技术目标有没有、有多少被置于其中,项目实施效果和对管理困境的缓解程度存在明显不同。(对此更详细的理解是:如将是否置于产品目标有效管理距离内的技术目标分别表示为“t”和“t|p”,而将二者管理效能分别表示为M(t)和M(t| p),产品目标管理效能表示为M(p),则M(t)

以往的微创和仿制项目,实际上采用的就是产品目标模式,所以实施问题和管理困境问题都不突出。这种“短技术距离”的创新项目,当初使用产品目标模式是一种自发行为,而现在面对源自基础研究的“长技术距离”项目时,若非自觉就会执行成有缺陷的产品目标模式、甚至退化为技术目标模式。项目管理者联盟

本文为项目管理者联盟联盟会员原创文章,授权发布,非经同意不得转载!

|